生活相談員とは?仕事内容・資格・キャリア

いいね

目次

高齢者福祉施設を中心に、さまざまな施設で働いている【生活相談員】。

今回は知っているようで知らない?、生活相談員の仕事内容や活躍の場などご紹介いたします。

職場により働き方も変わってくるので、興味がある方・転職を検討中の方、ぜひ参考にしてみてください。

1. 生活相談員とは?

生活相談員は、老人福祉施設に入所・通所している利用者さまが、自立した生活を維持できるよう支援する職種です。利用者さまやご家族さまの相談に応じ、必要な介護サービスを利用できるよう調整を行います。また、施設の職員やケアマネジャー、医療機関と連携し、利用者さまが適切な支援を受けられるよう環境を整えます。

生活相談員は「ソーシャルワーカー」とも呼ばれ、特別養護老人ホーム(特養)、デイサービス、ショートステイ、介護老人保健施設(老健)、介護付き有料老人ホームなどで勤務します。法律により、施設には必ず1人以上の生活相談員の配置が義務づけられており、福祉施設の運営において欠かせない存在です。

生活相談員の役割

生活相談員は、介護施設と利用者さまやご家族さま、関係機関との橋渡しを担い、円滑なサービス提供を支えます。具体的には、利用希望者との面談、契約手続き、入所後の相談対応、施設職員との連携、行政機関や医療機関との調整など、多岐にわたる業務を担当します。また、施設の管理業務の一部を担うこともあり、職員の研修や指導、運営に関する調整業務を行うこともあります。介護職員やケアマネジャーと密に連携しながら、利用者さまが快適に生活できる環境を整える役割を持つのが生活相談員です。

2. 生活相談員の仕事内容

生活相談員の業務は、入所・通所前の対応、利用開始後の相談支援、関係機関との連携、施設内での調整業務など、多岐にわたります。それぞれの業務について詳しく見ていきましょう。

入所・通所前の業務

生活相談員は、施設の利用を希望する方やその家族と最初に関わる窓口となります。施設の方針やサービス内容を説明し、利用者さまの状況を確認した上で、契約手続きと受け入れ調整を行います。

入所・通所後の業務

利用者さまが施設で快適に過ごせるよう、定期的な相談対応や支援計画の調整を行います。利用者さまの生活状況や健康状態を把握し、必要があれば家族とも連携しながら対応します。主治医やケアマネジャーとも連絡を取り合い、介護プランの調整や医療サービスの手続きを行うこともあります。また、家族との面談を行い、利用者さまの状況を報告しながら、今後の支援について話し合うことも生活相談員の業務の一環です。利用者さまやご家族さまからの苦情対応を担当し、施設内の調整も行います。

地域・関係機関との連携

生活相談員は施設内の調整だけでなく、外部との連携も担当します。行政機関や医療機関と協力し、利用者さまが適切な支援を受けられるよう調整します。加えて、地域とのつながりを深めるため、ボランティアの受け入れや交流イベントの企画を担当する場合もあります。

施設内の業務

生活相談員は、施設内の職員と連携しながら、運営を支える業務も担当します。例えば、サービス担当者会議に参加し、利用者さまの生活状況や課題を共有し、適切な支援が行われるよう意見を調整します。また、職員向けの研修や勉強会の企画に関与することもあります。

生活相談員の業務には、利用者さまやご家族さまからの問い合わせ対応、相談内容の記録管理、関係機関との連絡調整などの事務作業も含まれます。

3. 生活相談員に必要な資格

生活相談員という名称の資格は存在しませんが、各自治体や施設によって求められる資格が異なります。勤務を希望する地域の基準を事前に確認することが必要です。

一般的に必要とされる資格

多くの自治体では、以下の資格が求められます。

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 社会福祉主事任用資格

一部の自治体では、以下の資格や経験がある場合も生活相談員として認められます。

- 介護福祉士

- 介護支援専門員(ケアマネジャー)

- 一定期間の介護職経験者

自治体ごとの資格要件の例

盛岡市(岩手県)の場合

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第1号通所事業では、以下のいずれかの資格・経験が必要です。

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 社会福祉主事任用資格

- 介護支援専門員(ケアマネジャー)

- 介護福祉士(3年以上の福祉サービス従事経験)

短期入所生活介護・介護老人福祉施設(特養)では、以下の資格が求められています。

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 社会福祉主事任用資格

https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kaigoiryo/kaigohoken/1003784.html

東京都の場合

東京都では、幅広い資格や経験が生活相談員として認められています。

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 社会福祉主事任用資格

- 介護支援専門員(ケアマネジャー)

- 介護福祉士(特養・通所介護・老健などで1年以上の実務経験が必要)

- 高齢者施設で1年以上の介護計画作成経験者

- 老人福祉施設の施設長経験者(1年以上)

https://nearco.jp/foryou/youken.pdf

4. 生活相談員の就職先

生活相談員は、高齢者福祉施設を中心に、さまざまな施設で働くことができます。法律で定められた基準に基づき、一定の人数が配置される必要があります。

主な就職先

生活相談員が勤務する主な施設は以下のとおりです。

- 特別養護老人ホーム(特養)

- デイサービス(通所介護施設)

- 介護付き有料老人ホーム

- ショートステイ(短期入所施設)

- 養護老人ホーム

- 介護老人保健施設(老健)

- 医療機関

また、介護老人保健施設(老健)では「支援相談員」、医療機関では「医療相談員」と呼ばれることがあり、職場によって呼び名が異なる場合があります。

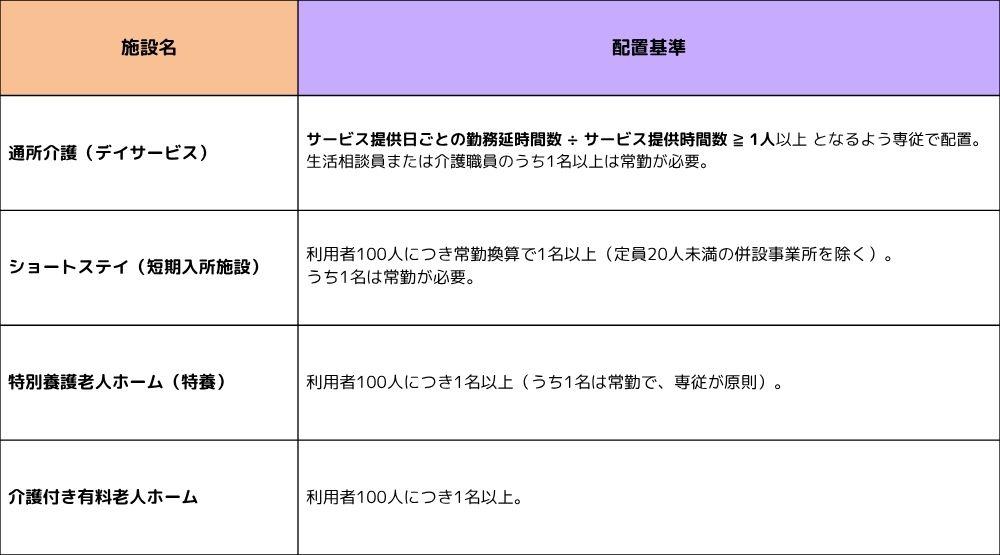

生活相談員の配置基準

生活相談員の配置基準は施設ごとに異なります。代表的な例として、以下のような基準が設けられています。

5. 転職やキャリアアップのポイント

生活相談員は、高齢者福祉施設を中心にさまざまな職場で求められています。介護労働安定センターが実施した「令和4年度 介護労働実態調査結果」によると、生活相談員の人手不足感について、「大いに不足」「不足」「やや不足」と回答した事業所の割合は合計で23.3%に上ることが報告されています。生活相談員の人員確保が課題となっており、中途採用の募集も多く見られます。

生活相談員として経験を積むことで、キャリアアップの選択肢も広がります。現在の職場でより専門性を高めたり、他の職種に転向したりする道があり、自身の働き方に合わせたキャリア設計が可能です。

生活相談員としてキャリアを積む

生活相談員の仕事は、利用者さまやご家族さまとの相談対応だけでなく、施設の運営や地域との連携、関係機関との調整など、多岐にわたります。経験を積むことで、より難易度の高いケースへの対応ができるようになり、主任相談員や施設の管理職といったポジションを目指すこともできます。

また、施設内でのマネジメントに関わる業務も増え、職員の育成やチームの統括といった役割を担うようになる場合もあります。福祉業界で長く働きたいと考えている人にとって、生活相談員としての経験を積むことは、より専門性を高める手段の一つになります。

他の職種へのキャリアアップ

生活相談員の経験を活かして、より専門性の高い職種や管理職への道もあります。

【管理職(施設長・管理者)を目指す】

生活相談員としての経験は、施設運営にも深く関わるため、施設長や管理者への昇進につながることがあります。施設長や管理者に昇進すれば、職員のマネジメントや施設全体の運営を担うことになります。現場の業務だけでなく、施設の運営管理や経営に関与することで、より広い視点で福祉事業を支える立場へと進むことができます。

【ケアマネジャー(介護支援専門員)への転職】

ケアマネジャーは、利用者さまのケアプラン(介護サービス計画)を作成し、適切な介護サービスが提供されるよう調整する役割を担います。生活相談員の業務と共通する部分が多く、これまでの経験を活かしやすい職種です。

また、ケアマネジャーの受験資格には、生活相談員としての経験も認められています。

生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、通算5年以上の相談援助業務経験があり、900日以上の従事日数があれば、ケアマネ試験の受験資格を得ることができます。

資格取得を目指すことで、より幅広い相談支援業務に関われるようになり、キャリアアップにつながります。

ケアマネジャーの平均月給は生活相談員よりもやや高い傾向が見られます。厚生労働省の調査によると、令和4年度のデータでは以下のとおりです。

令和4年度の調査結果(厚生労働省)

- ケアマネジャー(常勤)の平均月給:361,770円

- 生活相談員(常勤)の平均月給:342,330円

【行政機関の福祉職へ転職】

生活相談員の経験は、行政機関の福祉担当職員としても活かせます。自治体の福祉窓口や地域包括支援センターでは、高齢者やその家族の相談業務を担当する職員が求められています。特に社会福祉士の資格を持っている場合、自治体の福祉課での就職が有利になることがあります。

介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査結果」

https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023r01_chousa_jigyousho_kekka.pdf

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf

6. 生活相談員とケアマネジャーの違い

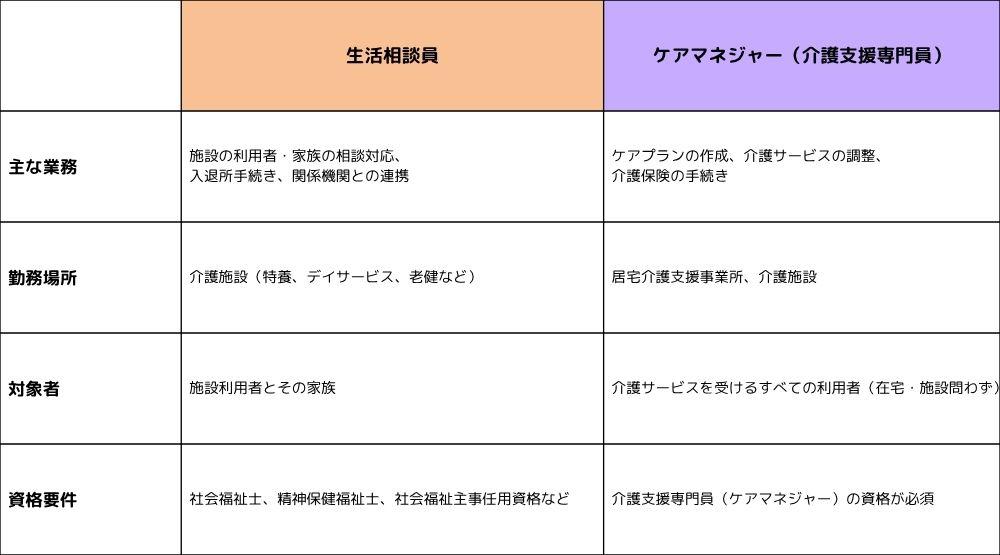

生活相談員とケアマネジャーはどちらも介護に関する相談業務を担当しますが、役割や働く環境が異なります。 しかし、介護の相談を受ける職種という共通点があるため、混同されることも少なくありません。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割

ケアマネジャーは、利用者さま一人ひとりに適したケアプラン(介護サービス計画)を作成し、各種介護サービスを組み合わせて調整する仕事を担当します。利用者さまの要介護度や希望を踏まえて、訪問介護・デイサービス・施設入所など、必要な支援を受けられるよう手配します。

生活相談員と異なり、ケアマネジャーは介護保険制度を活用し、在宅・施設を問わず幅広いサービスの調整を行うことが特徴です。主に居宅介護支援事業所や介護施設で働き、介護保険の申請やサービスの見直しも担当します。

生活相談員とケアマネジャーの主な違い

7.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用

医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。

新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。

自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。

▼求職者様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/sign-up

▼企業・法人様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/company-sign-up

8.まとめ

老人福祉施設に入所・通所している利用者さんが自立した生活を維持できるよう支援する【生活相談員】職種。

活躍できる場も様々ありますので、自分にあった職場を見つけてみてください。

生活相談員の経験を活かして、より専門性の高い職種や管理職へのキャリアアップも目指すのもおすすめです。

今回の記事が参考になっていましたら幸いです。