ケアマネジャーとは?仕事内容・資格・働き方

いいね

要介護者や要支援者が適切な介護サービスを受けられるよう支援する職業である介護支援専門員、通称『ケアマネジャー』。

今回はケアマネジャーの気になる仕事内容や働き方、資格などについてご紹介いたします!

興味のある方、これから資格を取りたい方などぜひ参考にしてみてください。

目次

1. ケアマネジャーとは?

ケアマネジャー(正式名称:介護支援専門員)は、要介護者や要支援者が適切な介護サービスを受けられるよう支援する専門職です。介護保険制度のもとで、利用者さまやご家族さまの相談を受けながら、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、介護事業者や自治体、医療機関などとの調整を行います。介護保険サービスの根幹を担う重要な職種であり、福祉や医療のさまざまな分野と連携しながら業務を遂行します。

ケアマネジャーは「ケアマネ」と略されることが多く、表記としては「ケアマネージャー」と書かれることもあります。厚生労働省の公式文書では「ケアマネジャー」が使われていますが、一般的には「ケアマネージャー」も広く使用されています。本記事では「ケアマネジャー」に統一して解説します。

また、ケアマネジャーの資格は国家資格ではなく、都道府県ごとに登録・管理される公的資格です。介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、必要な研修を修了することで資格が付与されます。

2. ケアマネジャーの仕事内容

ケアマネジャーの仕事内容は多岐にわたりますが、主に介護サービスの計画立案(ケアプランの作成)、介護サービス事業者との調整、要介護認定に関する支援、給付管理業務などがあります。利用者さま一人ひとりの状態や生活環境を考慮し、最適な介護サービスを受けられるように支援することがケアマネジャーの重要な役割です。

① ケアプランの作成と管理

要介護者や要支援者が介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画)が必要です。ケアマネジャーは、利用者さまの心身の状態や介護度、生活スタイル、ご家族さまの希望を聞き取り、適切な介護サービスを組み合わせたプランを作成します。プランの作成後も、利用者さまの状態や生活環境の変化に応じて定期的に見直しを行い、必要に応じて調整します。

② 介護サービスの調整

ケアプランに基づき、訪問介護、デイサービス、訪問看護、福祉用具の貸与・購入など、さまざまな介護サービスを利用できるよう調整します。介護スタッフや医療従事者、福祉関係者と連携し、利用者さまがスムーズにサービスを受けられるよう調整します。

③ 要支援・要介護認定に関する業務

要支援・要介護認定は、市区町村が実施する手続きですが、市町村から委託を受けて、利用者さま宅を訪問し、心身の状態や生活状況を確認する調査を行うこともあります。また、ケアマネジャーは利用者さまやご家族さまの代わりに要支援・要介護認定の申請や更新手続きをサポートすることがあります。

④ 給付管理業務

介護保険サービスを利用する際には、介護給付費の管理が必要です。ケアマネジャーは、介護保険サービスの利用実績を記録し、毎月「給付管理票」を作成して国民健康保険団体連合会(国保連)へ提出します。この書類は、サービス提供事業者が介護給付費を請求する際に必要で、国保連が審査を行います。また、利用者さまが支給限度額内で適切にサービスを利用できるよう、調整を行います。

⑤ 利用者さまやご家族さまからの相談対応

ケアマネジャーは、ケアプラン作成時のアセスメントやモニタリングだけでなく、利用者さまやご家族さまの相談窓口としても重要な役割を担います。介護サービスの利用方法、費用負担、介護施設の選択など、さまざまな疑問や悩みに対応し、適切な情報提供を行います。また、必要に応じて、市区町村や関係機関と連携し、利用者さまが必要な支援を受けられるようサポートします。

⑥ 介護サービス事業者や関係機関との連携

ケアマネジャーは、介護サービスが適切に提供されるよう、事業者や医療機関、行政機関と密接に連携します。サービス提供事業者への依頼や調整を行うほか、サービス担当者会議を開催し、利用者さまの状況に合わせたケアプランの見直しを実施します。また、サービス開始後も定期的な状況確認を行い、必要に応じてプランを修正し、利用者さまが継続して最適な介護を受けられるよう支援します。

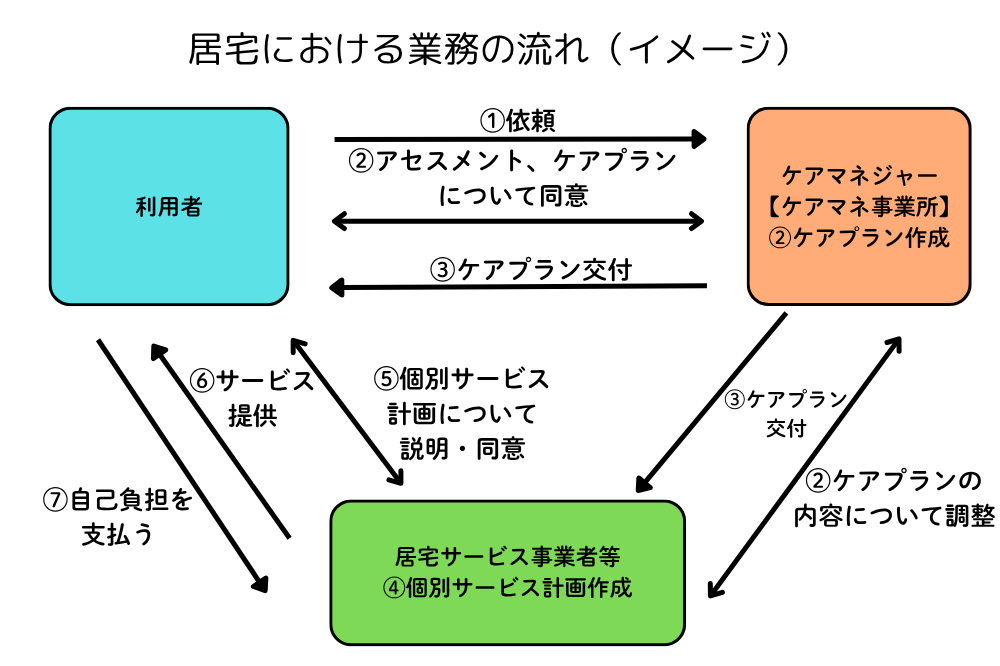

3.居宅ケアマネジャーと施設ケアマネジャー

ケアマネジャーの勤務先は大きく 居宅介護支援事業所(ケアプランセンター) と 介護施設 に分かれます。それに伴い、担当する利用者さまや業務内容も異なります。

一般的に、在宅で生活する利用者さまを支援するケアマネジャーを「居宅ケアマネジャー(居宅ケアマネ)」、介護施設に入所している利用者さまを支援するケアマネジャーを「施設ケアマネジャー(施設ケアマネ)」と呼びます。

4. 居宅ケアマネジャーとは

居宅ケアマネジャーは、要介護認定を受けた高齢者(要介護1~5)が、自宅で自立した生活を送れるよう、適切な介護サービスを利用できるよう支援します。

主に居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)に勤務し、利用者さまの心身状況や生活環境に応じたケアプラン(居宅サービス計画)の作成をはじめ、介護サービス事業者との連携や利用調整、要介護認定の申請代行などを行います。

主な業務

①ケアプランの作成・管理

- 利用者さまの心身状況や生活環境をアセスメントし、適切な介護サービスを組み合わせたケアプランを作成。

- 定期的なモニタリングを行い、必要に応じて見直しを行う。

②介護サービスの調整と連携

- 訪問介護、デイサービス、訪問看護などの事業者と連携し、利用者さまがスムーズにサービスを受けられるよう調整。

- 関係機関との情報共有を行いながら支援を実施。

③要介護認定の申請代行・給付管理業務

- 利用者さまに代わり、要介護認定の申請・更新手続きをサポート。

- 介護保険サービスの利用実績を管理し、給付管理票を作成・提出。

従来、要支援1・2の方のケアプラン作成は、地域包括支援センターのケアマネジャーが担当し、一部のケースでは業務が居宅介護支援事業所に委託されていました。しかし、2024年4月の制度改正により、居宅介護支援事業所が「介護予防支援」の指定を受けた場合、要支援者のケアプランを作成できるようになりました。

(参考)厚生労働省:介護職員・介護支援専門員

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000114687.pdf

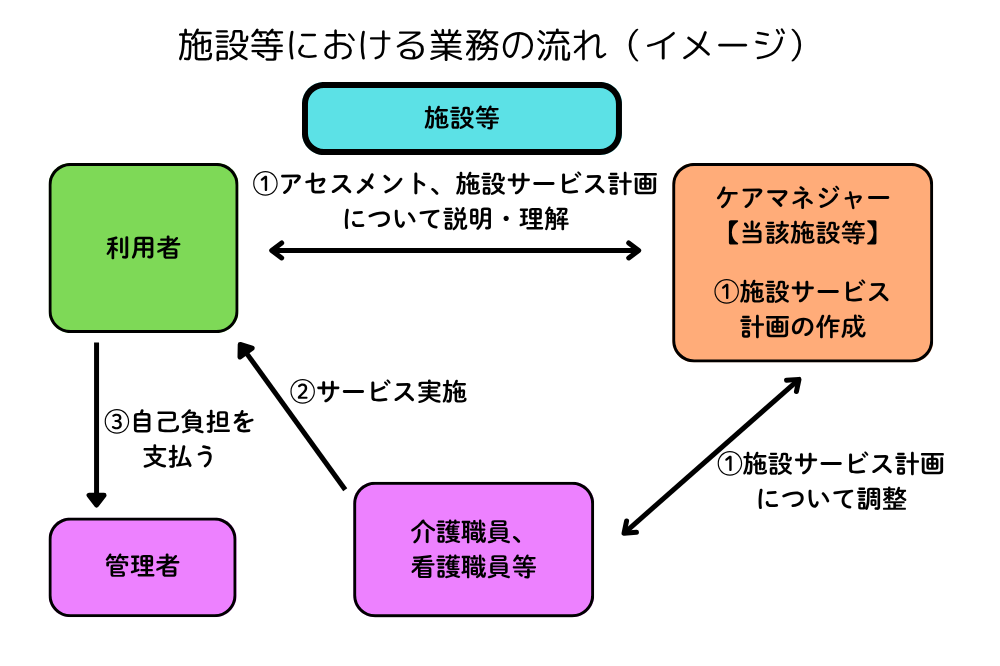

5. 施設ケアマネジャーとは

施設ケアマネジャー(施設ケアマネ)は、介護施設に入所している利用者さまのケアプランを作成・管理するケアマネジャーです。支援の対象が施設内の入居者に限られているため、施設スタッフや医療機関との連携が中心となります。

また、施設によっては介護業務を兼務するケースもあります。施設によって業務内容が異なる場合があるため、勤務先の方針に応じた役割が求められます。

【主な業務】

- ケアプランの作成・管理:入居者さまやご家族さまとの面談を行い、心身の状態に応じたケアプランを作成・見直し。

- 施設スタッフ・医療機関との連携:介護職員や医師、リハビリ専門職と情報共有し、入居者の健康管理を支援。

- 入居者さま・ご家族さまへの対応:入居者の希望やご家族さまの要望を把握し、適切なケアプランに反映。

大規模な施設や入居者の多い施設では、担当件数が100人程度に及ぶこともあります。

【勤務先】

施設ケアマネジャーは、以下のような介護施設で勤務します。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 介護療養型医療施設

- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

- 小規模多機能型居宅介護

- 複合型サービス

(参考)厚生労働省:介護職員・介護支援専門員

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000114687.pdf

6. ケアマネジャーになるには

ケアマネジャー(介護支援専門員)になるには、各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)に合格し、その後の実務研修を修了した上で、介護支援専門員として登録する必要があります。試験は年に一度実施され、合格後に一定の手続きを経ることで正式にケアマネジャーとしての業務に従事できます。

【1】ケアマネジャー試験の受験資格

ケアマネジャー試験を受験するには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

① 保健・医療・福祉の法定資格を持っている場合

次のいずれかの国家資格を保有し、その資格に基づく業務に5年以上かつ900日以上従事していることが必須です。

- 医師、歯科医師、薬剤師

- 保健師、助産師、看護師、准看護師

- 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士

- 歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

- 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士

- 栄養士(管理栄養士を含む)

② 相談業務に従事している場合

以下の相談業務に5年以上(900日以上)従事していれば、受験資格を満たします。

- 生活相談員(特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、地域密着型サービス事業所、居宅サービス事業所など)

- 支援相談員(介護老人保健施設など)

- 相談支援専門員(障害者支援施設、障害児相談支援事業など)

- 主任相談支援員(生活困窮者自立相談支援事業など)

③ A(国家資格)+B(相談業務)の通算も可能

Aのみ または Bのみ もしくは A+B で5年以上かつ900日以上を満たす必要があります。 例えば、3年間(540日)介護福祉士として勤務し、その後2年間(360日)生活相談員として働いた場合、合計で5年以上かつ900日以上となるため、受験資格を満たします。

受験資格に関する注意点:

受験資格を満たすためには、国家資格を取得した日以降の業務経験のみカウント対象となります。資格取得前の業務は認められません。

また、教育業務、研究業務、営業、事務などの間接業務は実務経験に含まれず、利用者さまへの直接的な支援業務のみがカウント対象となります。

複数の業務を同時に行っていた場合でも、1日あたりの従事日数としてカウントできるのは1日分のみです。受験資格を証明するために、業務内容を確認できる書類の提出が求められる場合があります。

【2】ケアマネジャー試験の概要

ケアマネジャー試験は毎年10月ごろに実施され、試験の詳細は各都道府県の福祉・介護担当部署が公示します。

原則として、勤務先のある都道府県で受験します。ただし、受験資格のある業務に従事していない、または無職の場合は、住民票のある都道府県で受験することになります。

試験内容

試験は全60問・120分で、以下の2分野から出題されます。

- 介護支援分野:25問

- 保健医療福祉サービス分野:35問

(五肢複択式・マークシート方式、1問1点)

試験後、12月ごろに合格発表され、合格者は次のステップである実務研修へと進みます。

【3】介護支援専門員実務研修

試験合格後、ケアマネジャーとして登録するためには、87時間の講義・演習 を含む 介護支援専門員実務研修 を修了する必要があります。

研修はおよそ以下の流れで行われます。

- 前期研修

- 居宅介護支援事業所での実習

- 後期研修

研修は都道府県ごとに開催され、年に数回実施される場合もあります。

【4】ケアマネジャーとしての登録手続き

実務研修を修了すると、研修修了証明書 が発行されます。これをもとに、3か月以内 に各都道府県の担当窓口で 介護支援専門員の登録申請 を行う必要があります。

登録が完了し、介護支援専門員証が交付 されると、正式にケアマネジャーとしての業務に従事できるようになります。

【5】ケアマネジャー資格の更新制度

介護支援専門員の資格は 5年ごとに更新 する必要があります。更新手続きをしないと 資格が失効 し、ケアマネジャーとして業務を継続できません。

資格自体がなくなるわけではありませんが、失効期間中は業務に従事できません。

再びケアマネジャーとして働く際に 更新研修を受講 すれば、資格を有効に戻すことが可能です。

7. ケアマネジャーの働き方とキャリアパス

ケアマネジャーは、働く環境やキャリアの選択肢が多い職種です。主任介護支援専門員(主任ケアマネ)としてキャリアアップする道のほか、地域包括支援センターでの勤務、管理職・独立など、幅広い選択肢があります。

【1】主任介護支援専門員(主任ケアマネ)とは?

主任介護支援専門員(主任ケアマネ)は、ケアマネジャーの上位資格であり、5年以上の実務経験を持つケアマネジャーが、所定の研修を修了することで取得できる資格です。主任ケアマネは、通常のケアマネジメント業務に加えて、ケアマネジャーの指導・助言や、地域のケアマネジメントの質向上を支援する役割を担います。

また、居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)と地域包括支援センターには、主任ケアマネの設置が義務付けられています。ただし、主任ケアマネの資格を取得したからといって必ずしもこれらの施設に勤務する必要はなく、介護施設や病院でケアマネジャー業務を続けることも可能です。

主任ケアマネを取得すると、地域包括支援センターでの勤務や、管理職・マネジメント業務に関わる機会が増え、キャリアの幅が広がります。

【2】地域包括支援センターでの働き方

地域包括支援センターは、市区町村が運営する高齢者の総合相談窓口であり、要支援者や介護予防が必要な高齢者への支援を行います。主任ケアマネが活躍する場の一つであり、地域全体のケアマネジメントを支える役割を担います。

【主な業務】

- 介護予防ケアマネジメント:要支援者の介護予防ケアプランの作成

- 地域のケアマネジャー支援:ケアマネジャーの指導や助言

- 高齢者やご家族さまの相談対応:介護や生活支援に関する相談業務

- 地域ケア会議の運営:地域の関係機関と連携し、ケアの質を向上

地域包括支援センターで働くケアマネジャーは、居宅や施設とは異なり、特定の利用者さまのケアプラン作成にとどまらず、地域全体のケアの質向上に関わるのが特徴です。

【3】ケアマネジャーの転職と働き方の選択

ケアマネジャーは、経験を活かしてさまざまな職場で活躍できるため、転職の選択肢が広いのも特徴です。主なキャリアの選択肢には、以下のようなものがあります。

① 働く環境を変える

- 居宅ケアマネ → 施設ケアマネ、または 施設ケアマネ→居宅ケアマネ

- 施設ケアマネ→別の施設へ

- 居宅ケアマネ→別の居宅介護支援事業所へ

- 地域包括支援センターでの勤務(主任ケアマネ資格が必要)

- 病院や訪問看護ステーションでのケアマネ業務

ケアマネジャーの仕事は、職場ごとに求められるスキルや役割が異なるため、希望に合った職場を見つけることが重要です。

②管理職・経営側に進む

③ 独立・開業する

- 居宅介護支援事業所を設立し、自らケアプランを作成・管理(主任ケアマネ資格が必要)

ケアマネジャーの働き方は多様であり、経験を積むことで、より幅広い選択肢が生まれる職種です。

8. 介護職の転職活動はJobSoel(ジョブソエル)の活用がおすすめ

医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。

新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。

自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。

▼求職者様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/sign-up

▼企業・法人様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/company-sign-up

9. まとめ

介護保険サービスの根幹を担う重要な職種であるケアマネジャー。

働き方は多様であり、経験を積むことでキャリアアップや独立など、幅広い選択肢が生まれる職種です。

興味を持った方はぜひジョブソエルで求人を探してみてくださいね。