サービス提供責任者とは?仕事内容・必要な資格・働き方

いいね

目次

1. サービス提供責任者とは?

サービス提供責任者(通称:サ責)とは、訪問介護事業所において、利用者さま・ヘルパー・ケアマネジャーとの連絡調整を行いながら、訪問介護サービスの質を管理・維持する役割を担う職種です。

ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、訪問介護計画書の作成や、訪問介護員の指導・調整、利用者さまとの面談、関係機関との連携など、幅広い業務を担当します。

訪問介護事業所には、利用者数に応じて一定数のサービス提供責任者を常勤で配置することが義務づけられています。

2. サービス提供責任者の主な仕事内容

サービス提供責任者の業務は、訪問介護の提供全体を統括・調整するもので、大きく分けて「計画書の作成」「訪問介護員への指示・支援」「利用者との連絡調整」「管理業務」の4つがあります。

訪問介護計画書・手順書の作成

ケアマネジャーが作成したケアプランと、利用者さまやご家族さまへのアセスメント結果をもとに、訪問介護サービスの内容や目的を具体的に記載した「訪問介護計画書」を作成します。

あわせて、支援内容や注意点などを示した「サービス提供手順書(または業務手順書など)」を作成し、現場でのケアが適切に行われるよう支援します。

利用者および家族との面談・モニタリング

訪問介護の開始前やサービス提供中には、利用者さまやご家族さまと面談を行い、生活状況や希望を把握します。また、定期的なモニタリング訪問を行い、心身状態や生活状況の変化を確認し、必要に応じて計画内容を見直します。

サービス担当者会議への参加

ケアマネジャー、利用者さま、ご家族さま、ヘルパーなどが参加するサービス担当者会議に出席し、訪問介護計画の共有や調整を行います。必要に応じて、代替案の提案や支援体制の再検討を行うこともあります。

訪問介護員の指導・同行訪問

新任や経験の浅いヘルパーと同行訪問を行い、現場での支援の方法や対応を指導します。

また、ヘルパーからの報告を受けて必要なフォローアップを行うほか、技術指導や研修の企画など人材育成を行います。

事務作業・情報管理

計画書・報告書の作成やサービス実績の管理、介護報酬請求などの事務処理も担当します。また、サービス開始前の契約手続きに関わる「重要事項説明書」や契約書の作成・説明を行うこともあります。

近年は介護専用ソフトやタブレット端末を使った記録・連絡が増えており、ICTを活用した業務も増えています。

苦情対応・関係者間の調整

利用者さまやご家族さまからの苦情への対応や、ヘルパーとの間のトラブル調整も行います。ときには事業所全体の運営状況を見ながら、人員配置やサービス提供体制を調整する場面もあります。

3. サービス提供責任者に必要な資格と要件

「サービス提供責任者」という名称は、特定の国家資格ではなく、訪問介護事業所における職務上の役割を指すものです。

必要な資格

サービス提供責任者として配置されるには、以下のいずれかの資格を保有している必要があります。

- 介護福祉士

- 実務者研修修了者(旧ヘルパー1級、介護職員基礎研修を含む)

以前は、ヘルパー2級(現在の初任者研修)を修了し、実務経験を積めばサービス提供責任者として勤務できるケースもありました。しかし、2018年の制度改正により、研修体系が見直され、現在では実務者研修修了が標準要件とされています。

参考:厚生労働省告示第118号(平成24年)サービス提供責任者の要件

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2673&dataType=0&pageNo=1

実務経験の条件

制度上は実務経験の有無や年数について明確な要件はありません。しかし、実際の採用現場では1〜3年程度の訪問介護の業務経験を求める事業所が多く見られます。訪問介護計画書の作成や、訪問介護員の指導、モニタリングなどの業務が含まれるため、単なる身体介護や生活援助の経験だけでなく、実務に即した判断力や調整力が求められます。

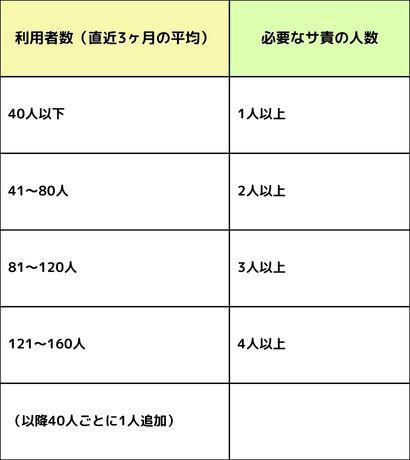

配置基準(訪問介護事業所における人数)

訪問介護事業所には、常勤のサービス提供責任者を1人以上配置することが義務づけられています。

配置数は利用者の人数に応じて以下のように定められています。

ただし、以下の要件を満たす場合は、50人に対して1人の配置も認められています。(平成27年度改正以降)

- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している

- サ責業務に主として従事する者を1人以上配置している

- サ責業務の効率的な実施が確保されている

※具体的な運用基準は各都道府県や自治体の判断に委ねられる場合があるため、事業所の所在地の自治体に確認が必要です。

参考:東京都福祉局 サービス提供責任者の配置基準について

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/R040401_saseki_kijun

4. サービス提供責任者の就職先・働き方

主な勤務先

サービス提供責任者は、主に訪問介護事業所(ホームヘルプサービス)に勤務します。主な勤務先は以下の通りです。

- 訪問介護事業所(指定訪問介護事業者)

- 夜間対応型訪問介護事業所

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(兼務の場合あり)

これらの在宅サービス事業所には、厚生労働省の人員配置基準に基づき、常勤のサービス提供責任者の配置が義務付けられています。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所型施設に配置義務はありません。しかし、これらの施設に併設された訪問介護事業所に勤務するケースがあります。

雇用形態と勤務形態

サービス提供責任者は、制度上「常勤」での配置が原則とされています。そのため、正社員として勤務する形態が基本です。

一方、自治体によっては、非常勤職員をサービス提供責任者として配置することも認められています。この場合、「常勤換算による0.5人以上」=週20時間以上の勤務など、自治体ごとに定められた基準を満たす必要があります。

参考:厚生省令第37号(平成11年)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1

勤務時間と夜間対応の有無

サービス提供責任者の勤務時間は、日中帯(例:9:00~18:00)の場合が多いです。これは、ケアマネジャーや利用者さま・ご家族さま、訪問介護員との調整が主に日中に行われるためです。

一方で、以下のようなサービス形態においては、夜間や早朝を含む勤務が発生する可能性があります。

- 夜間対応型訪問介護事業所

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

これらの事業所では、22時〜翌6時などの時間帯にも訪問介護サービスを提供しており、サービス提供責任者がヘルパー業務を兼務している場合には、夜間の訪問(夜勤)を担当することがあります。また、緊急時対応として夜間や早朝の電話連絡に備えた待機業務が求められる場合もあります。

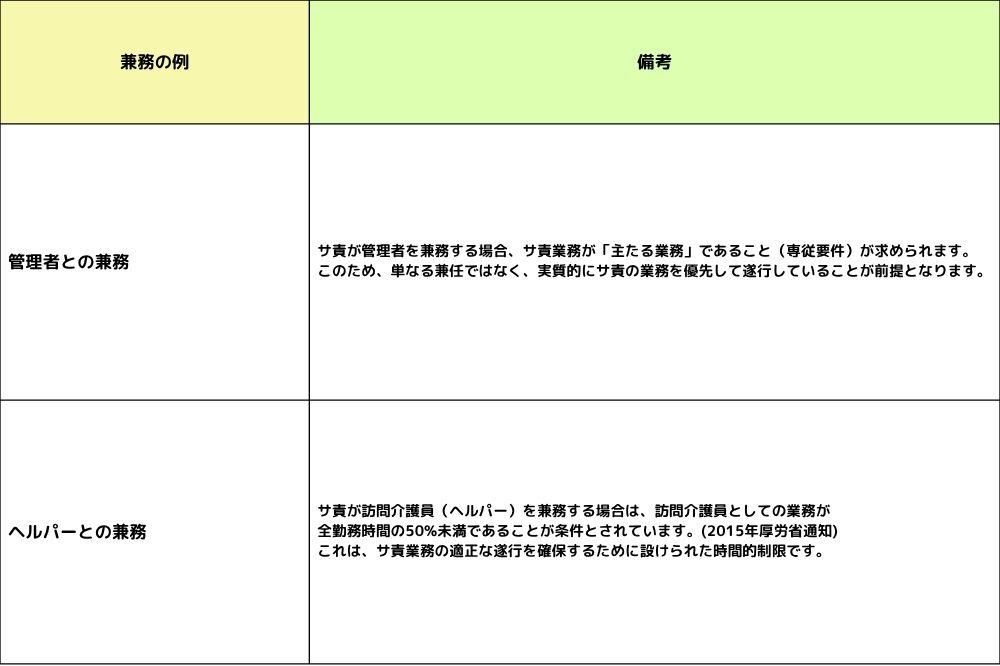

業務量と業務範囲

サービス提供責任者は、事業所の運営体制によって、他の役職と兼務することが認められています。ただし、制度上の制限や条件があります。

※「管理者」と「ヘルパー」の両方を同時に兼務することはできません。

求人の特徴

求人では、以下のような傾向が見られます。

- 夜勤対応できると、応募できる事業所の幅が広がる

→ 定期巡回・夜間対応型事業所は増加しています。こうした事業所では、サービス提供責任者が訪問介護員を兼ねており、夜勤対応が可能であれば、応募できる求人の幅が広がります。 - ICT活用業務の拡大

→ 計画書の電子化、訪問記録のタブレット入力など、デジタル機器を活用した業務対応が求められるケースも増えています。 - 将来的に管理者を見据えた採用

→ サ責業務は現場運営やスタッフ管理など管理に近い業務が多いため、将来的なキャリアパスとして管理職を視野に入れた採用が行われることがあります。 - 介護福祉士の資格保有者を歓迎

→ 介護福祉士は国家資格であり、一定の知識と経験があるとみなされるため、採用で優遇されることがあります。ハローワークなどの求人媒体でも、「介護福祉士必須」「介護福祉士優遇」と明記された募集が多数見られます。

5.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用

医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。

新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。

自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。

▼求職者様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/sign-up

▼企業・法人様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/company-sign-up

6. サービス提供責任者とケアマネジャーの役割整理

業務内容の違い

サービス提供責任者と混同されやすい職種に、ケアマネジャー(介護支援専門員)があります。どちらも介護サービスに関わる計画や調整を担いますが、役割や業務の範囲は異なります。

ケアマネジャーは、介護が必要な方やそのご家族さまからの相談を受け、心身の状況や生活環境をふまえて「ケアプラン(居宅サービス計画)」を作成します。複数の介護サービスを組み合わせ、適切に利用できるようにするため、行政、医療機関、介護事業所などと連携を図りながら支援体制を整えることが主な業務です。

サービス提供責任者は、そのケアプランの中で「訪問介護」に関する部分を具体化します。訪問介護の内容をまとめた「訪問介護計画書」を作成し、ヘルパーが行う支援内容を調整・指示します。加えて、利用者さまとの面談やモニタリング、関係者との連絡調整、現場の支援体制の管理などを通じて、サービスが円滑に提供されるよう調整を行います。

ケアマネジャーが「介護サービス全体の設計図」を描く立場だとすれば、サービス提供責任者はその図面をもとに「訪問介護の段取りを整え、現場に伝える」役目を担っていると言えるでしょう。

勤務先の違い

サービス提供責任者は、訪問介護事業所(ホームヘルプサービス)に所属し、訪問介護に関する業務を中心に担当します。

一方、ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所をはじめ、地域包括支援センターや介護施設など、複数のサービスを調整する立場として、幅広い事業所で勤務しています。

キャリアパスとして

サービス提供責任者として現場経験を重ねた後、ケアマネジャーを目指すことは、介護職としてのキャリアステップのひとつです。ケアマネジャーになるには、指定された実務経験を経て、試験に合格し、実務研修を修了する必要があります。

訪問介護に深く関わるサービス提供責任者の業務では、利用者さまの状態を把握する力や、支援内容を調整する力が求められます。こうしたスキルは、ケアマネジャーとして支援全体を組み立てる際にも活かされ、実践的なケアプランの作成や関係機関との連携に役立つでしょう。

7.まとめ

サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護の現場で計画づくりやヘルパーのサポート、利用者様とのやりとりなど、いろんな調整役をこなす頼れる存在です。資格や経験も大事ですが、それ以上に人との関わりを大切にする仕事です。

この記事が、サ責の仕事をちょっとでも身近に感じるきっかけになれば幸いです。