病院?保育園?介護施設?栄養士の“職場別リアル”比べてみた

いいね

もしかするとそれは、職場の形態が“自分に合っていないだけ”なのかもしれません。

栄養士として働ける場所は、病院・保育園・高齢者施設など、意外といろいろあります。

それぞれの現場には、勤務時間、仕事内容、人間関係など、少しずつ違った“リアル”があります。

この記事では、そういった職場ごとの特徴を整理してみました。

「ここなら、ちょっと働いてみたいかも」そんなヒントが見つかればうれしいです。

目次

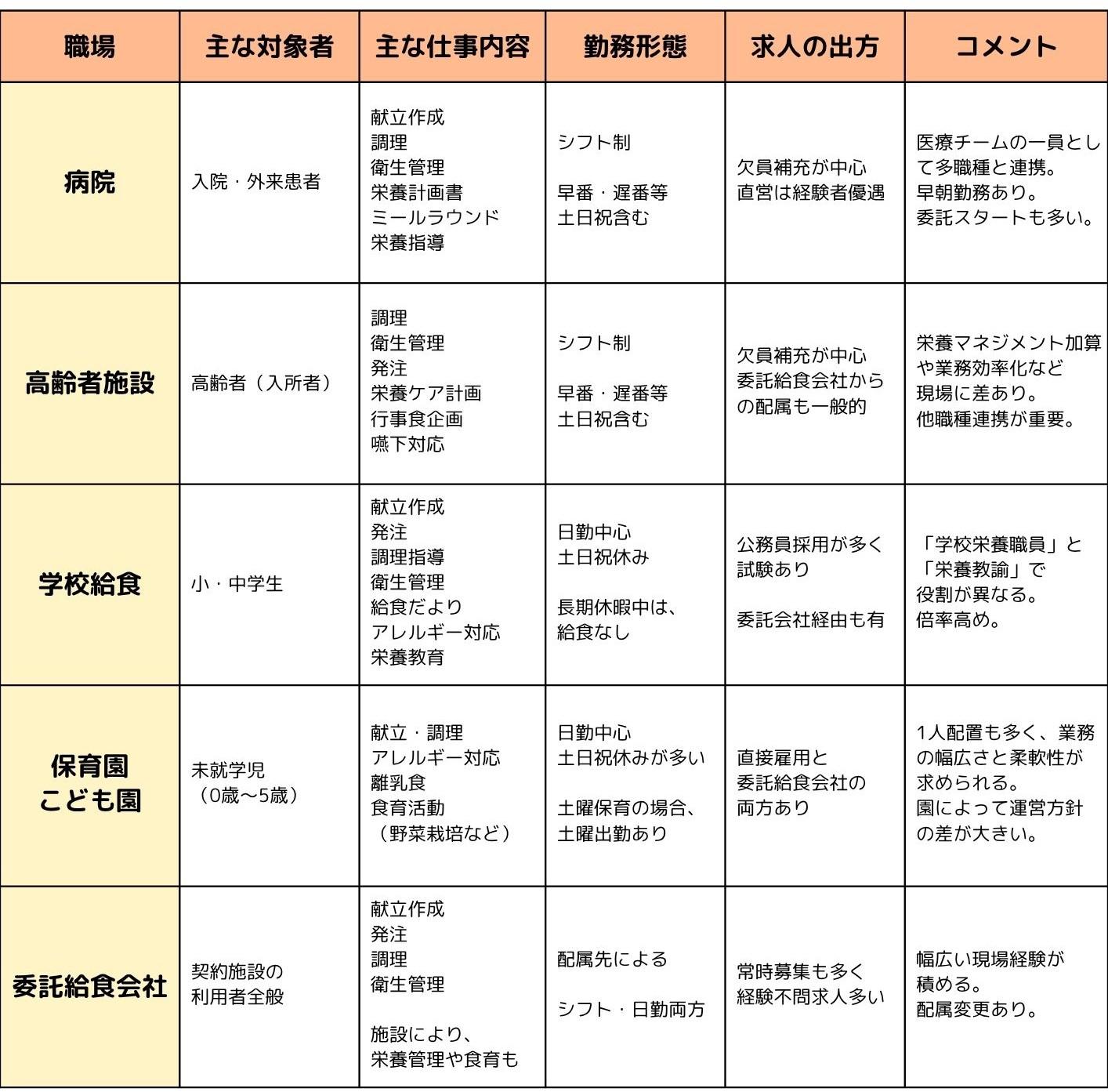

1. どの職場が合っている?栄養士の勤務先をざっくり比較

まずは、主要な職場ごとの特徴を比較表にまとめました。 対象となる利用者層、主な業務内容、勤務形態、求人の出方などを一覧で確認できます。

気になる職場があれば、ぜひ後半の個別解説もあわせてご覧ください。

2. 各職場の特徴をもっと詳しく

ここからは、病院、高齢者施設、学校給食、保育園・こども園、委託給食会社、それぞれの職場について詳しく見ていきます。 現場のリアルな様子がわかることで、自分に合った働き方のイメージがしやすくなるはずです。

①病院(医療施設)

病院では「食事=治療の一部」として位置づけられており、栄養士・管理栄養士は医療チームの一員として患者の健康を支えます。

業務は、調理・衛生管理・発注に加え、栄養計画書の作成やミールラウンド、栄養指導なども含まれます。管理栄養士は患者ごとの栄養評価や指導など、より医療的な視点を求められる場面が多くなります。

勤務は土日祝を含む早番・遅番などのシフト制が一般的で、特に朝食対応があるため、早番の場合は5時台からの出勤になることもあります。

医師・看護師・薬剤師・リハビリ職など他職種との連携が求められる一方で、記録や調理といった個人作業に集中する場面もあります。

直営病院では経験者が求められる傾向が強く、未経験の場合は委託会社経由での勤務がスタートとなることも。医療現場の一端を担う専門職として、患者ごとに異なる病状への理解と、状況に応じた対応力が求められる職場です。

②高齢者施設

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホームなどで、入所者の身体機能や栄養状態に合わせた食事づくりを担います。

嚥下や咀嚼に不安がある方には、刻み食や流動食などの調整が必要で、誤嚥を防ぐための工夫も欠かせません。近年は「栄養マネジメント加算」や「ミールラウンド」など、栄養管理体制の強化も進んでいます。

業務は調理や衛生管理、発注に加え、栄養ケア計画の作成や書類対応、行事食の企画など、季節感や楽しみを取り入れる視点も求められます。最近では、調理済み食材を活用した業務効率化が進んでいる施設もあります。

勤務は早番・遅番などのシフト制が一般的で、基本的に土日祝も含めたシフト勤務が求められます。調理スタッフや介護職員など他職種との連携も日常的で、食事介助やケア方針を共有しながら業務を進めます。

直営施設では欠員補充が中心で募集は限られますが、委託給食会社を通じて高齢者施設に配属される働き方も一般的です。

③学校給食(学校栄養職員・栄養教諭)

小中学校や給食センターなどで働く栄養士は、子どもたちの成長に必要な栄養バランスを考慮した献立作成や栄養管理を行い、食事を通じて子どもたちの健康を支えます。

献立作成や食材の発注、調理指導、衛生管理のほか、給食だよりの作成やアレルギー対応、教職員や保護者とのやりとりなども業務に含まれます。

「学校栄養職員」と「栄養教諭」に分かれており、後者は別途免許が必要です。栄養教諭になると、食育授業や個別指導、地域との連携活動など、教育の一環として関わる場面が増えます。

勤務は日勤中心で、土日祝は基本休み。長期休暇中の給食は停止されるため、資料作成や研修などの事務作業が主となります。

アレルギー対応や食育計画など、現場全体と調整しながら進める業務も多く、調理員や教職員との連携が不可欠です。

求人は公務員としての採用が多く、試験を伴うことから倍率は高めです。委託給食会社を通じて学校に勤務するケースもあり、待遇や働き方は雇用元によって異なります。

④保育園・こども園

保育園やこども園で働く栄養士は、子どもたちの年齢や発達段階に応じた食事づくりを通して、日々の生活と成長を支えます。

主な業務は、昼食やおやつの献立作成、食材の選定、調理、アレルギーや疾患への個別対応など。特に0歳児クラスがある園では、月齢ごとの離乳食の作成や記録管理といった細やかな対応が求められます。

他の職場では調理と栄養業務が分業されていることもありますが、保育園・こども園では栄養士も調理に入ることが多いです。加えて、行事食の企画や野菜栽培など、園独自の食育活動を任されることもあります。

勤務は園児の食事時間に合わせて組まれ、朝は7時ごろからの出勤になることもあります。栄養士は1人配置の園が多く、調理スタッフと連携しながら業務を進めます。雇用形態は園に直接雇用されるケースと、委託給食会社に所属して配属されるケースがあり、業務内容や勤務条件は運営主体によって異なります。

⑤委託給食会社

病院や介護施設、保育園、学校、社員食堂などに「委託」という形で給食業務を担っているのが、委託給食会社です。栄養士はその会社に所属し、契約先の施設に配属される形で働きます。

業務内容は、献立作成や発注、調理指示、衛生管理などの給食業務全般。施設によっては、栄養管理や食育、栄養指導まで任されることもあります。配属先によって仕事内容が変化するため、幅広い現場で経験を積むことができるのが大きな特徴です。

調理と栄養業務の両方を担当する現場も多く、調理師や施設スタッフと連携しながら業務を進めます。中小規模の直営施設では「栄養士が1人」という環境もありますが、委託給食会社では、同じ会社に所属する先輩栄養士に相談できる体制が整っていることがほとんどです。

キャリア支援制度や研修体制が整っている会社も多く、経験の浅い人やブランクがある人でもスタートしやすい職場と言えるでしょう。配属先が変わることで、転職せずに複数の現場でキャリアを積める点も、委託ならではの特徴です。

一方で、「一つの職場で長く働きたい」という希望があっても、契約状況によって勤務先が変更になることがあります。「せっかく慣れたのに異動…」と感じることも。そのため「いろいろな現場で経験を積みたい」「幅広いスキルを身につけたい」という人に向いています。

⑥その他の職場

病院や学校給食だけでなく、栄養士の働く場は多岐にわたります。たとえば、保健所や保健センターなど行政機関では、地域住民への栄養相談や健康施策の実施などに関わります。研究・教育分野では、養成校での授業や食品メーカーでの成分分析・商品開発など、専門的な知識を活かす働き方もあります。

地域活動や個人事業として、料理教室の開催や、自治体の講座を受託して活動するケースも増えており、自分らしいスタイルで働きたい人にとっては選択肢のひとつです。また、美容・スポーツ業界では、栄養指導や栄養補助食品の企画など、「見た目」と「内側」の両方から健康を支える役割も求められています。

レストランや食品メーカーでは、メニュー開発や食品表示の確認、品質管理などに携わることも。こうした職場では、調理よりも企画や管理を中心とした働き方が主流です。

なお、職場によっては管理栄養士の資格が求められるケースもありますが、すべての職場に必要というわけではありません。キャリアの方向性に応じて、選択肢の一つとして資格取得を検討するのもよいでしょう。働く場所や仕事内容が多彩だからこそ、自分の得意や興味とマッチする職場を探すことがポイントです。

3.求人票ではここをチェックしよう

求人票を見ていると、どれも似たように感じてしまう…そんな時こそ「自分に合っているかどうか」を判断する視点が大切です。

求人票を読むときのヒントとして、チェックポイントを紹介します。あくまで“良し悪し”ではなく、自分に合うかどうかのチェック項目として参考にしてみてください。

①所属先と雇用形態:誰に雇われるのかを確認しよう

たとえば「〇〇病院勤務」とあっても、実際には委託給食会社のスタッフとして病院に配属されるケースもあります。所属先が施設なのか委託会社なのかで、異動の有無・サポート体制・待遇が変わることも。

- 「〇〇給食サービス所属」→委託会社に雇われて配属される

- 「当施設の職員として採用」→施設に直接雇われる

異動の可否や将来的なキャリアの描きやすさにも関わるので、「勤務先固定」「異動あり/なし」などの記載もチェックポイントです。

②勤務時間・シフト制:生活リズムをイメージしよう

自分の生活スタイルと合うかどうかは、とても大切な判断材料です。栄養士では早朝勤務や交代制勤務がある職場は珍しくありません。

特に病院・高齢者施設・保育園では、5時台〜7時台の出勤が発生することも。求人票には「シフト制」「早番あり」「交代勤務」などの記載があるか確認を。

朝が得意なら早番に対応しやすいかもしれませんし、「平日に休みを取りたい」「夕方以降は家庭の時間を確保したい」といった希望がある場合も、勤務時間の記載をもとに生活リズムをイメージしてみましょう。

③給与の“中身”:手当や加算も含めて見よう

給与欄で見るべきなのは、「金額の高さ」ではなく、「その内訳」です。

例えば、基本給は低くても「早朝手当」「シフト手当」「休日手当」などの加算によって、月給が高く見えるケースもあります。「5:00〜出勤で早番加算あり」「調整手当含む」といった記載がある場合は、負担とのバランスも意識して確認しましょう。

「調整手当」は施設によって中身がまったく異なるため、詳細が書かれていない場合は面接で内容を聞いてみてもよいでしょう。

④配置人数:ひとり?チーム?体制を確認しよう

1人で担当する職場では、裁量が大きく、自分のペースで業務を進めやすい反面、判断や対応をすべて自分で行う必要があります。チーム体制であれば、役割分担や相談がしやすくなる一方で、連携や調整が求められる場面も出てきます。

求人票に書かれていないことも多いため、面接時に「何人体制ですか?」と聞くのもOK。厨房体制や調理工程がどうなっているかも、業務負担に関わるポイントです。

⑤食数・施設規模:業務量のイメージに役立つ

「100床」「1日250食」などの記載がある場合、量が多い=大変というわけではありませんが、厨房や栄養業務のボリューム感をつかむヒントになります。

小規模施設では個別対応が多く、大規模施設では段取り力が求められるなど、求められるスキルも変わる可能性があります。業務量に対する人員体制も、併せて気にしてみましょう。

⑥必要な資格・経験:ハードルと成長の余地を見極めよう

「管理栄養士必須」「経験3年以上優遇」といった記載は、即戦力を求める求人。一方で、「未経験OK」「資格不問(栄養士あれば尚可)」などは、育成前提や業務の分業化が進んでいる可能性があります。

経験者優遇と書かれていても、未経験NGという意味ではないこともあります。応募前に不安があれば、問い合わせをして確認してみるのも一つの方法です。

求人票の読み解きは、「自分がどう働きたいか」によって変わります。条件だけで判断せず、現場のリアルに少し踏み込んでみることで、自分に合った職場選びがしやすくなります。

4. 実際の求人を見てみるなら?JobSoelの活用もおすすめ

医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。

新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。

自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。

▼求職者様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/sign-up

▼企業・法人様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/company-sign-up

5.まとめ:自分に合う“働き方のリアル”を見つけよう

病院、保育園、介護施設、学校給食、委託給食会社など、同じ「栄養士」という仕事でも、職場によって働き方はずいぶん違うことが見えてきたのではないでしょうか。

一人ひとりの生活スタイルや価値観によって、「働きやすい」と感じるポイントは異なります。勤務時間や仕事内容に加え、配属先の体制や人間関係、雇用形態なども、納得感のある職場を選ぶための大切な手がかりになります。

「なんとなく合わない気がする…」というモヤモヤがあるときは、いまの自分にとって何がしんどいのか、何が大切なのかを見つめ直してみるタイミングかもしれません。

この記事が、自分らしい働き方を見つけるヒントになればうれしいです。

自分に合った働き方を少しでも具体的に思い描けたなら、実際の求人を見てみるのもおすすめです。