病院で働く介護職ってどんな仕事?“向き不向き”をチェック

いいね

「介護職として病院で働くって、どうなんだろう?」

今の職場に大きな不満があるわけじゃないけれど、ふとそんな疑問が浮かぶことはありませんか?

介護施設との違いや仕事内容、働く環境など、なんとなくイメージはあっても、実際のところはどうなのか――詳しく知る機会は意外と少ないものです。

この記事では、病院で働く介護職(看護助手)の仕事内容や介護施設との違い、職場の特徴、向き・不向きなどを紹介します。

今すぐ転職を考えていなくても、「自分にはこんな選択肢もあるんだ」と視野を広げるきっかけになればうれしいです。

目次

1.病院で働く介護職とは?

病院で介護職として働く場合、多くの職場では「看護助手」という職種名で採用されます。

求人票や業務内でも「介護職」という表現ではなく、「看護助手」と記載されていることがほとんどです。そのため、初めて見る方は「名前が違う…?」と戸惑うかもしれません。

とはいえ、実際の業務内容には介護施設での経験がそのまま活かせる部分も多くあります。たとえば、入院患者の入浴や排泄、食事、体位変換、更衣といった基本的な身体介助などは、病院でも必要とされる重要な業務です。

一方で、看護助手は医療行為を行いません。

主な役割は、看護師の指示に従って行うサポート業務です。環境整備や備品の管理、診察・検査への付き添い、カルテ整理、医療器具の準備など、医療チーム全体の流れを支えるような仕事が中心となります。

介護スキルに加えて医療現場ならではの知識や対応力も身につけていくことができるのが、病院での介護職(看護助手)の特徴と言えるでしょう。

2.仕事内容と1日の流れ

病院で働く介護職(看護助手)の仕事は、大きく3つのカテゴリに分けて考えると整理しやすくなります。それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。

① 生活介助(身体介護)

介護職としての経験が活かせる分野です。

- 排泄介助:定時の誘導や記録が求められる場面もあります。

- 食事介助:嚥下機能が低下している患者も多く、体位や誤嚥防止への注意が必要です。

- 更衣介助:点滴・創部・術後の痛みなどに配慮した着脱が必要です。

- 入浴介助:病状によっては清拭対応が多くなることも。機械浴の補助に入ることもあります。

② 環境整備・衛生管理

患者が安心して過ごせるよう、環境を整えるのも大事な仕事です。

- ベッドメイキング、シーツ交換、リネン類の管理

- 病室の清掃・整理

- 感染予防を意識した清掃(血液や嘔吐物などの処理)

③ 看護師の補助業務

医療行為は行いませんが、看護師や医療チームのサポートをします。

- 診察や検査の付き添い(移動や転倒予防)

- 医療器具の準備・洗浄

- 配膳、食札の確認

- 書類やカルテの整理

- 備品の補充管理

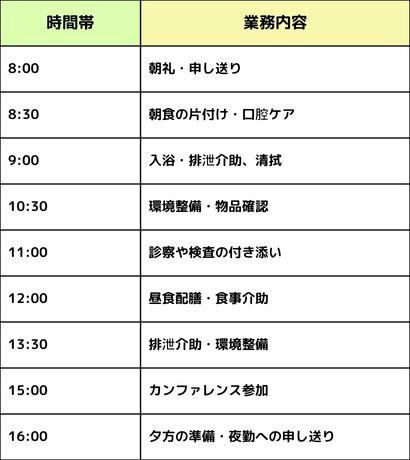

1日のスケジュール例(8:00~17:00勤務)

1日のスケジュールは、朝の申し送りから始まり、食事介助や入浴・排泄、清掃・付き添いなどを経て、夕方の引き継ぎで終わるのが一般的です。勤務先や診療科によって業務内容は多少異なります。

病棟勤務と外来勤務の違い

- 病棟勤務:長期入院の患者対応が中心で、身体介助の比重が高い傾向があります。

- 外来勤務:患者の入れ替わりが多く、診察補助や誘導が主な業務。日勤のみの勤務が多いです。

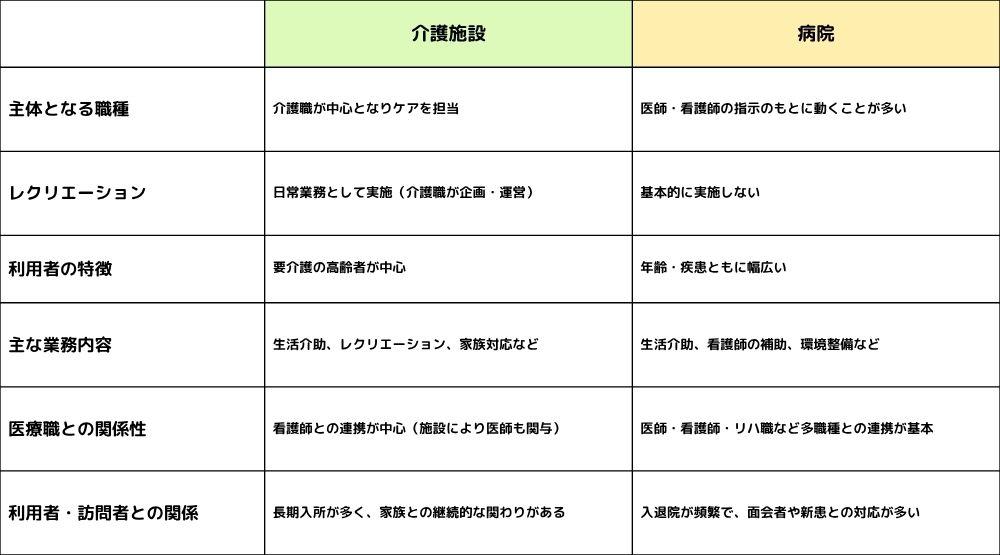

3.介護施設と病院、何がどう違う?

介護職としての仕事内容には共通点がある一方で、職場の体制や求められる役割には違いがあります。以下の比較表では、それぞれの特徴を整理しています。

介護施設では、介護職が中心となって日常生活を支える一方、病院では「治療」や「回復」が主な目的であるため、医療職の補助的な動きが求められます。

4.病院勤務、最初はここに戸惑うかも?

「病院ってなんとなく怖そう」「ちょっとしたミスでもすぐ怒られそう」

そんなイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?

たしかに病院では報告・連絡・相談(いわゆる“報連相”)が徹底されており、身だしなみや指示の受け方、対応のスピードといった点に、医療現場ならではの緊張感があります。医師や看護師の会話で、日常的に専門用語が飛び交い、最初は戸惑うこともあるかもしれません。

また、業務の手順や衛生管理、物品の扱いにも細かなルールがあります。たとえば、ベッドサイドに置く物の位置や備品の管理、ゴミの分別方法など、「ここまで細かいの?」と感じる人もいるでしょう。

こうしたルールの背景には、すべて理由があります。病院には抵抗力の弱い患者が多く、些細なミスが命に関わるリスクにつながるため、消毒の方法や手袋の交換タイミングなども細かく決められています。

「ルールが多い」=「働きづらい」とは限りません。

「現場が整理されているから動きやすい」「曖昧さがなくて安心」と感じる人もいます。

最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、理由がわかれば自然と受け入れられるルールも多いはずです。

5.病院で働く前に知っておきたいこと

病院で働くときに、想像と違って戸惑うことも少なくありません。ここでは事前に知っておくと安心できるポイントについてまとめました。

■ 指示に従う業務が中心になる

病院では、医師や看護師の指示を受けて動く体制が基本です。介護施設のように、介護士自身がケアの主軸となって判断・実行する機会は限られます。そのため、「自分の裁量で動きたい」「利用者さまとじっくり関わりたい」という方には、窮屈に感じることがあるかもしれません。

一方で、医療現場では「決められた手順を正確にこなす力」が重視されるため、業務の枠組みが明確な分、迷いなく働きたい方には合っているといえます。

■ 配属先によって介護スキルが活かしづらい場合も

病棟によって業務内容は異なります。整形外科やリハビリ病棟では、移乗や身体介助の機会が多くなります。一方で、手術前後の患者が多い急性期病棟では、環境整備や衛生管理が中心になることもあり、介護技術を発揮する場面は限られるかもしれません。これまでの経験を活かしたい方は、希望する診療科や業務内容を事前にしっかり確認しましょう。

■ 人間関係や緊張感にストレスを感じることも

病院では、医師・看護師とのやりとりが発生します。その中で、報告や相談の仕方、会話のスピードやタイミングなどに気を配る場面も多く、慣れないうちは緊張を感じやすいかもしれません。

会話が業務連絡に限られることが多く「人間関係がドライに感じた」という声もあります。一方で、業務に集中しやすい・必要なやり取りに絞られるといった点を働きやすさと捉える方もいます。

■ 感染リスクが高い現場もある

病院には、重症患者や感染症のある方が出入りすることもあり、感染リスクは介護施設よりも高めです。介護施設よりもルールが細かく徹底されています。自分や家族の健康面に不安がある場合は勤務先の対策や方針を確認するのが安心です。

一方で、感染対策に関する知識や手順を学べる環境でもあるため、「予防の知識が身につく」という点ではメリットと捉えることもできます。

■ 資格取得の実務経験にならないケースも

「看護助手」としての勤務は、介護福祉士の受験資格となる“実務経験”にカウントされないケースがあります。職種名や業務内容によって認定の可否が変わるため、将来的に資格取得を考えている方は、事前に確認しておくことをおすすめします。

※上記はあくまで“傾向”であり、すべての病院が該当するわけではありません。

診療科や病院の方針、職場の雰囲気によっても違いがあります。

6.病院勤務ならではのメリットとやりがい

病院で働く介護職(看護助手)には、施設勤務とはまた違ったメリットがあります。

■ 幅広い年齢・疾患の患者さまと関われる

病院には小児から成人、高齢の方まで幅広い年代の患者さまが訪れます。

疾患や治療の内容もさまざまで、多様な状況に向き合う経験を通じて、視野を広げることができます。

■ 医療知識が自然に身につく

業務の中で医療用語、感染対策、医療器具の扱い方などに触れる機会が多く、医療の現場ならではの知識が増えます。医療分野へのキャリアチェンジを検討している方にも役立つ経験となります。

■ 日勤のみの勤務も選べる

病棟勤務では夜勤があるケースもありますが、外来や検査部門などでは日勤のみの勤務が一般的です。生活リズムを整えやすく、家庭との両立を希望する方にとっては、大きなメリットです。

■ 身体的な負担が軽減される場合も

介護施設に比べて、移乗や入浴介助の頻度が比較的少ない診療科もあります。そのため「以前より身体がラクになった」と感じる方もいます。

大きな病院や法人が運営する職場では、院内託児所の設置や医療費の補助、住宅手当など、制服貸与・クリーニングサービスなど福利厚生が整っていることもあります。

■ 退院を見送る喜びがある

介護施設と違い、病院は治療・回復が主な目的です。

そのため、回復に向かう過程を間近で支え、患者さまが元気になって退院する姿を見送れるという、やりがいもあります。

7.資格や経験は必要?

病院での介護職は「看護助手」「看護補助」といった名称で出ていることが多く、無資格・未経験から応募可能な求人も多く見られます。とくに、入院患者の生活補助や環境整備が中心の部署では、資格・経験を問わない病院も珍しくありません。

ただし、移乗・排泄介助などの身体介助が多い病棟では、「介護職員初任者研修」や「実務者研修」の修了を応募条件とするケースもあります。

同じ「看護助手」の名称でも、業務内容や待遇、求められるスキルは病院ごとに異なります。また、資格の有無で手当や給与に差が出る場合もあります。

病院によっては、資格取得支援制度や、看護学校への進学を目指す職員向けの奨学金制度を設けています。将来的にスキルアップを考えている方にとっては、こうした支援制度が整っている職場を選ぶのも一つの方法です。

8.給与・待遇はどう?

「病院って稼げるの?」「介護施設より給与がいいの?」——この疑問には、残念ながら“必ずしもそうとは言えません”というのが実情です。

■ 給与額に差が出やすいポイント

- 夜勤の有無と夜勤手当の金額

夜勤回数や手当の金額によって、月収は大きく変わります。夜勤のない外来勤務などでは、収入もその分少なくなります。 - 資格手当の支給有無

介護施設では初任者研修や介護福祉士の資格手当がつくケースが多い一方で、病院では資格が給与に直結しない場合もあります。 - 賞与・昇給制度の安定性

とくに公立病院や大規模法人が運営する病院では、給与形態や賞与支給の基準が明確で、定期昇給が見込める職場もあります。

■ 「どちらが良いか」ではなく「自分に合っているか」

たとえば…

- 夜勤でしっかり稼ぎたい → 夜勤ありの病棟勤務

- 日勤帯で働きたい→ 日勤中心の外来や検査部門

- 資格を活かしたい → 手当のつく職場を重視

- 安定重視 → 公立・大手法人の病院

給与の高さだけでなく、「基本給+手当の内訳」「賞与の実績」「福利厚生の内容」までしっかりチェックしましょう。

9.病院勤務に向いているかチェック

「向いている・向いていない」と一概に分けるのは難しいですが、以下のチェックポイントを参考に、自分の性格や希望に合っているかを考えてみましょう。

YESが多ければ、病院勤務が合っているかも!

▢指示に沿って正確に仕事を進めるのが得意

▢規則やルールがしっかりしている職場の方が安心できる

▢いろいろな年代・疾患の患者さまと関わってみたい

▢医療の現場に興味がある・知識を身につけたい

▢福利厚生の手厚さを重視したい

▢患者さまの回復や退院を見送る瞬間にやりがいを感じそう

こんな方は慎重に検討を

▢利用者との関係づくりや生活援助にじっくり関わりたい

▢レクリエーションや日常のコミュニケーションを大切にしたい

▢医療用語やスピード感にプレッシャーを感じる

▢指示よりも、自分の裁量で動く方が向いている

▢介護福祉士などの資格取得を目指して実務経験を積みたい

どの職場が合うかは、人それぞれ異なります。今回のチェックを通じて「自分に合いそう」と感じた方は、実際の求人情報を見ながら働き方を具体的にイメージしてみましょう。

10.転職活動とJobSoel(ジョブソエル)の活用

医療・介護分野での転職には、専門の求人情報プラットフォームであるJobSoel(ジョブソエル)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

JobSoelでは、全国の医療福祉に関する職種の求人情報を検索できるほか、施設の雰囲気や具体的な取り組みを知ることができます。

新しい職場での働き方や成長のチャンスを具体的にイメージしながら転職活動を進められるので、安心して検討できますよ。

自分に合った職場を見つける一助として、ジョブソエルを活用してみてください。効率的に転職活動を進めるための心強いツールとなるでしょう。

▼求職者様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/sign-up

▼企業・法人様_会員登録ページ

https://jobsoel.com/company-sign-up

11.まとめ

病院で働く介護職(看護助手)は、介護施設とはまた違った特徴や魅力があります。

医療チームの一員として、患者さまの回復を支えたり、医療の知識を身につけたりといった経験は、介護職としての視野を広げる機会にもつながります。

一方で、指示に従って動くことが中心になったり、医療現場ならではの緊張感やルールの多さに戸惑うこともあるかもしれません。

自分の性格や希望する働き方に合っているかを確認しながら、じっくり検討することが大切です。

「どんな職場が合うか」は人それぞれ。

今回の記事が、少しでも新しい選択肢を考えるヒントになれば幸いです。